Por Cristian García Martínez. Técnico de GanaSalud.

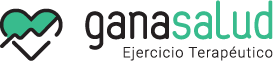

La flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene nuestro organismo para adaptarse y utilizar de forma eficiente diferentes fuentes de energía —principalmente grasas y carbohidratos— dependiendo de las necesidades de cada momento (Smith et al., 2018).

Metabolismo Flexible: la clave olvidada de la salud, la energía y la composición corporal

En la actualidad, el término metabolismo flexible empieza a ganar terreno entre profesionales de la salud, el rendimiento y la nutrición. Sin embargo, sigue siendo un concepto poco comprendido por el público general, pese a que probablemente sea uno de los pilares más determinantes para la salud metabólica, la energía diaria y la composición corporal (Smith et al., 2018).

A grandes rasgos, el metabolismo flexible es la capacidad del organismo para cambiar eficientemente entre el uso de carbohidratos y grasas como fuente de energía según la situación. Es decir, que el cuerpo sea capaz de oxidar grasa cuando está en reposo o en ayuno, y usar glucosa de forma efectiva cuando la necesita (por ejemplo, durante el ejercicio intenso o tras una comida rica en hidratos).

Por el contrario, un metabolismo rígido (también llamado inflexible o disfuncional) se caracteriza por una incapacidad o dificultad para realizar este cambio energético. En este caso, el cuerpo tiende a depender casi siempre de la glucosa, incluso en reposo, lo que genera picos de azúcar, fatiga, mayor inflamación y radicales libres, dificultad para perder grasa y mayor riesgo de resistencia a la insulina con el tiempo (Galgani et al., 2008). El cóctel perfecto para la aparición de enfermedades crónicas.

La flexibilidad metabólica no es un don con el que se nace, sino una adaptación que se entrena. Está influida por múltiples factores: la alimentación, el ejercicio, el descanso, el estrés y los ritmos circadianos. Veamos cómo se construye —o se deteriora— esta flexibilidad a través de los diferentes ámbitos del estilo de vida.

En una persona con buena flexibilidad metabólica, el cuerpo usa preferentemente la grasa como fuente de energía en reposo o en actividades suaves, y recurren a los carbohidratos cuando la intensidad del esfuerzo aumenta, como al correr, levantar peso o realizar un entrenamiento intenso (Smith et al., 2018; San-Millán & Brooks, 2018).

Sin embargo, cuando este equilibrio se pierde —por una mala alimentación, sedentarismo o exceso de azúcares— el cuerpo pierde esa capacidad de alternar entre combustibles. En lugar de quemar grasa cuando debería, se vuelve dependiente del azúcar en sangre, lo que genera cansancio, hambre frecuente, picos de glucosa y dificultad para mantener un peso saludable e incluso una descompensación de los porcentajes corporales, donde puede verse afectada hasta la masa muscular (Sparks et al., 2009).

Cómo funciona este sistema de cambio de combustible

Podemos imaginar el metabolismo como un “motor híbrido” capaz de funcionar con dos tipos de energía: grasas y glucosa.

Cuando dormimos, caminamos o realizamos tareas ligeras, el cuerpo debería usar mayoritariamente grasa. En cambio, cuando subimos la intensidad —un sprint, una sesión de fuerza o una carrera— el cuerpo aumenta la oxidación de glucosa para obtener energía rápida.

Esa capacidad de pasar con facilidad de un modo a otro es lo que caracteriza a un metabolismo flexible.

Por el contrario, en personas con resistencia a la insulina o con una dieta alta en azúcares y comida procesada, con la combinación de otros malos hábitos, el cuerpo pierde esa adaptabilidad y tiende a depender siempre de la glucosa, incluso en reposo. Es como si un coche híbrido funcionara solo con gasolina, sin aprovechar nunca la electricidad: un gasto ineficiente y más contaminante.

Qué provoca la pérdida de flexibilidad metabólica

El estilo de vida moderno juega en contra de este equilibrio.

El sedentarismo, las comidas constantes (sin dejar que el cuerpo ayune entre horas, con muchas horas con la insulina elevada), el estrés crónico y el consumo excesivo de carbohidratos refinados hacen que el organismo “olvide” cómo usar la grasa como fuente de energía, además de responder cada vez peor a la insulina a largo plazo (Tareen et al., 2018).

Esto genera un círculo vicioso: al depender solo de los carbohidratos, los niveles de insulina permanecen elevados y el cuerpo deja de acceder a sus reservas de grasa, dependiendo del uso de glucosa de forma rápida (vía glucolítica, la cual es muy poco eficiente y sufre más problemas, más aun en un organismo sedentario).

Con el tiempo, esto se traduce en mayor fatiga, dificultad para concentrarse, aumento del apetito y acumulación de grasa abdominal, como mínimo (Sparks et al., 2009; Glaves et al., 2021).

Cómo recuperar la flexibilidad metabólica

La buena noticia es que esta capacidad se puede entrenar.

Al igual que se fortalecen los músculos con ejercicio, la flexibilidad metabólica mejora con ciertos hábitos que “enseñan” al cuerpo a cambiar de combustible cuando lo necesita (San-Millán & Brooks, 2018). Algunos de los métodos más efectivos son:

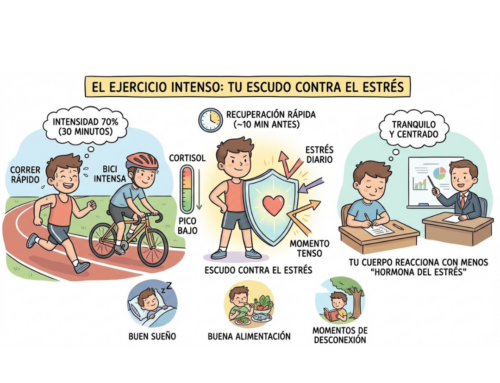

1. Ejercicio: el gran educador metabólico

El movimiento es probablemente el estímulo más poderoso para mejorar la flexibilidad metabólica. El ejercicio de fuerza aumenta la sensibilidad a la insulina y mejora el uso del glucógeno, mientras que el entrenamiento aeróbico y las actividades de baja intensidad, y tras unos minutos de alta intensidad, fortalecen la oxidación de grasas (San-Millán & Brooks, 2018; Lovell et al., 2025; Waldman et al., 2023).

En cambio, el sedentarismo o los entrenamientos excesivos sin suficiente recuperación pueden volver al cuerpo menos eficiente: se quema peor la grasa, se acumula fatiga, y el organismo responde peor tanto a los carbohidratos como al descanso (Lovell et al. 2025).

- Realizar ejercicio físico regularmente, combinando trabajo aeróbico (como caminar, correr o montar en bici) con entrenamiento de fuerza. Además de incluir pequeños momentos cortos de entrenamientos de media-alta intensidad andando, corriendo, o en bicicleta, por ejemplo, (como Hiits, ajustando la intensidad según el caso) intercalando momentos intensos con pulsaciones altas y momentos de descansos, creando sesiones cortas de entre cuatro y diez minutos (Ebrahimi, 2025). Incluso momentos de ejercicios por la mañana en ayuno una vez haya algo de experiencia puede ayudar más aún.

- Si no tienes experiencia previa en todos estos conceptos, guíate por profesionales titulados, y especializados en ejercicio y salud, más aun si existen patologías previas, lesiones, dolores u otro tipos de condicionantes.

2. Alimentación: el motor del cambio energético.

La alimentación tiene un papel esencial en el desarrollo de la flexibilidad metabólica. Un organismo rígido suele estar condicionado por una dieta monótona y constante, rica en ultraprocesados y con un consumo excesivo de azúcares refinados que obliga al cuerpo a depender continuamente de la glucosa.

Por el contrario, una alimentación que alterna fases de saciedad y ayuno, que prioriza alimentos reales, y que mantiene una buena proporción de proteínas, grasas saludables y carbohidratos de calidad, favorece que el cuerpo aprenda a usar tanto la grasa como la glucosa según convenga. No se trata de eliminar grupos de alimentos, sino de enseñar al metabolismo a adaptarse a diferentes contextos energéticos (Carstens et al., 2013).

- Evitar el picoteo constante, dejando pasar más tiempo entre comidas para favorecer la oxidación de grasas y no mantener la insulina elevada constantemente.

- Reducir el consumo de azúcares y ultraprocesados, y priorizar alimentos naturales ricos en proteínas, fibra, grasas saludables y muchos micronutrientes (magnesio, zinc, vitaminas B6, C, E, A, etc.). En ocasiones se puede recurrir a la suplementación (magnesio, selenio, creatina, omega 3, ribosa, melatonina, GlyNac, etc.) pero siempre será más efectivo introduciendolos en la propia dieta diarias en sus propios alimentos (espinacas, rúcula, legumbres, carnes rojas (si son de pasto mejor) y pescados azules, semillas de chía o lino, cerezas, kiwis, frutos del bosque, nueces, caldos de huesos, hígados, ostras, quesos, yogures, kéfir, setas, y un largo etcétera, que daría para otro artículo entero). Un truco para una dieta sana es que sea un plato natural y con muchos colores (por los diferentes alimentos) y especias (cúrcuma, pimienta, ajo, perejil etc.).

- Practicar ocasionalmente ayunos cortos, lo que ayuda al cuerpo a “recordar” cómo usar la grasa como energía. En caso de realizarlo, empezar de forma progresiva, alargando esas horas sin comer poco a poco. Se puede hacer el truco de comer algo de grasa y proteína únicamente, ya que cortaría el ayuno fácilmente en casa de que hubieran hidratos de carbono. Muy recomendable alargar el ayuno nocturno (por ejemplo, cenar antes y desayunar un poco más tarde).

3. Descanso y sueño: el termostato interno del metabolismo.

Dormir bien no solo sirve para recuperar energía, sino para regular los sistemas hormonales que controlan el apetito, la sensibilidad a la insulina y la producción de energía. Un mal descanso altera las señales metabólicas y nos empuja hacia un estado más rígido, donde predomina el almacenamiento de grasa y la pérdida de sensibilidad a los combustibles energéticos (Smith et al., 2018; Actis Dato et al., 2024).

La flexibilidad metabólica se sostiene sobre ritmos circadianos coherentes y su producción regulada de melatonina propia del cuerpo: acostarse y despertarse en horarios regulares, exponerse a la luz natural por la mañana y cenar temprano favorecen esa sincronización interna que mantiene al metabolismo “entrenado”, además de evitar excesivas luces artificiales por la noche (usar luces tenues, cálidas o rojas) para una correcta producción de melatonina endógena (Actis Dato et al., 2024).

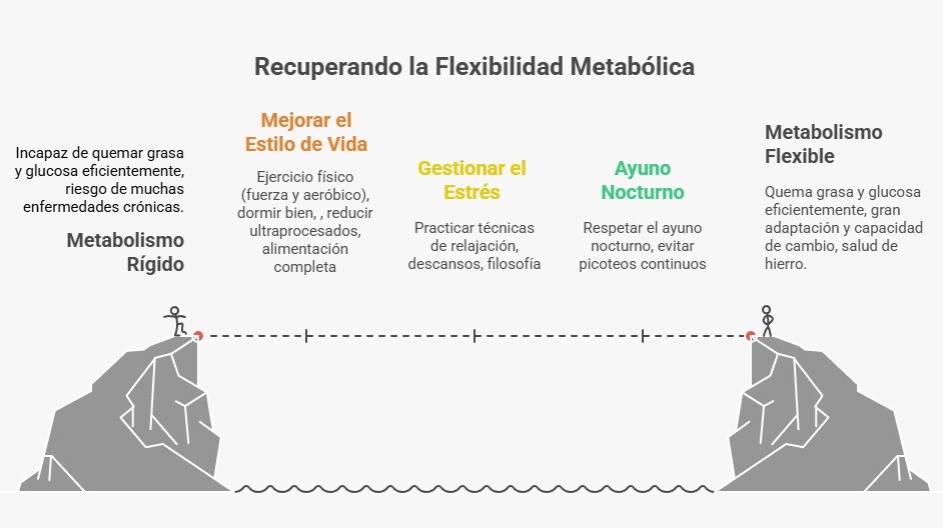

4. Estrés y sistema nervioso: el factor invisible.

El estrés crónico o una activación constante del sistema simpático mantienen al cuerpo en modo alerta (glucosa alta en sangre por si tuviéramos que “luchar o huir”, que es el único estrés que entiende nuestro cerebro esculpido durante miles de años de evolución), dificultando la quema de grasa y reduciendo la capacidad de adaptarse a distintos estados energéticos. Un metabolismo flexible necesita un sistema nervioso capaz de pasar del modo activo al modo reparador sin dificultad (Actis Dato et al., 2024).

La práctica de técnicas de respiración, meditación o paseos al aire libre o rodeados de entornos verdes puede devolver esa capacidad de alternancia entre activación y relajación, un reflejo directo de flexibilidad también a nivel metabólico.

5. Mente y hábitos: el reflejo conductual del metabolismo.

La rigidez metabólica suele tener su espejo en la rigidez mental y conductual. Personas que se sienten perdidas sin comer cada pocas horas, que dependen de estimulantes, o que temen sentir hambre, muestran muchas veces la misma falta de adaptabilidad que su cuerpo.

En cambio, una mente flexible se traduce en un cuerpo que tolera mejor la variabilidad, que responde con calma ante los cambios y que entiende el proceso como algo dinámico, no como un conjunto de reglas fijas. La flexibilidad metabólica es, en el fondo, una forma de resiliencia fisiológica y mental (Glaves et al., 2021).

Por qué es tan importante esta adaptación

Recuperar la flexibilidad metabólica no solo tiene beneficios físicos, sino también mentales y energéticos (Actis Dato et al., 2024; Waldman et al., 2023).

Una persona metabólicamente flexible mantiene niveles de energía estables, piensa con más claridad y responde mejor al esfuerzo y al ayuno.

También se reduce el riesgo de enfermedades metabólicas como diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión, síndrome metabólico, inflamación crónica y hasta cáncer (Galgani et al., 2008; San-Millán & Brooks, 2018).

En definitiva, la flexibilidad metabólica es sinónimo de eficiencia, salud y longevidad. Es la capacidad de nuestro cuerpo de adaptarse a los cambios —de combustible, de ritmo, de entorno— tal como lo hacían nuestros antepasados. Recuperarla es volver a funcionar como estamos diseñados: de forma equilibrada, inteligente y sostenible.

Metabolismo rígido vs. metabolismo flexible: una mirada comparativa.

Para entenderlo con claridad, podemos observar cómo difieren ambos estados en los distintos ámbitos del estilo de vida:

- En la alimentación: El metabolismo rígido depende constantemente de los carbohidratos, presenta antojos frecuentes y dificultad para mantener la saciedad. El flexible, en cambio, puede pasar varias horas sin comer, mantiene la glucosa estable y usa la grasa como energía sin esfuerzo (Carstens et al., 2013).

- Después de una comida rica en carbohidratos:

- Metabolismo rígido: eleva bruscamente la glucosa en sangre y libera grandes cantidades de insulina. Esto provoca una rápida bajada posterior de azúcar, sensación de somnolencia, hambre temprana y acumulación de grasa. Menor respuesta a la insulina a largo plazo.

- Metabolismo flexible: utiliza la glucosa de forma eficiente, la almacena donde corresponde (músculos e hígado) y mantiene niveles estables de energía y saciedad sin picos ni caídas bruscas.

- Después de una comida rica en grasas:

- Metabolismo rígido: no logra oxidar la grasa correctamente, la acumula con facilidad y puede sentirse pesado o con digestiones lentas. Aumento de lípidos en sangre.

- Metabolismo flexible: usa los ácidos grasos como fuente de energía de manera fluida, manteniendo un nivel de energía estable y una mejor regulación del apetito.

- Al ayunar:

- Metabolismo rígido: entra en modo alarma rápidamente, con irritabilidad, fatiga, ansiedad o mareos por la falta de glucosa disponible.

- Metabolismo flexible: cambia sin dificultad al uso de grasa corporal como combustible, mantiene la mente clara y la energía estable durante el ayuno.

- Después de una comida rica en carbohidratos:

- En el ejercicio: Un cuerpo rígido se fatiga fácilmente, tiene bajo rendimiento aeróbico y escasa recuperación, busca unicamente la vía de la glucosa (conllevando también a un mayor numero de radicales libres etc. debido a su ineficacia). El flexible se adapta mejor a distintas intensidades, mejora su resistencia y utiliza eficientemente tanto glucosa como grasa. Siempre tiene de donde sacar energía y utiliza diferentes vías (San-Millán & Brooks, 2018; Waldman et al., 2023).

- Al entrenar:

- Metabolismo rígido: depende casi exclusivamente del glucógeno; se agota pronto, rinde menos y tarda más en recuperarse.

- Metabolismo flexible: usa carbohidratos en los momentos de alta intensidad y grasa en esfuerzos moderados o prolongados, logrando mayor resistencia, recuperación más rápida y una gestión energética más eficiente.

- Al entrenar:

- En el descanso: La rigidez se manifiesta en sueño ligero, despertares nocturnos y fatiga matutina. La flexibilidad se traduce en sueño profundo, buena energía al despertar y una regulación estable de apetito y ánimo (Smith et al., 2018; Actis Dato et al., 2024).

- En el manejo del estrés: El metabolismo rígido vive en modo “supervivencia”: cortisol alto, ansiedad y necesidad constante de estímulo (como picoteos continuos). El flexible alterna con fluidez entre activación y calma, mostrando resiliencia ante el estrés (Actis Dato et al., 2024).

- En la mente y la conducta: La rigidez se asocia con miedo al cambio, dependencia de rutinas fijas y resistencia a la variabilidad. La flexibilidad refleja una relación más intuitiva y adaptable con la alimentación, el movimiento y el entorno.

En suma, el metabolismo flexible representa eficiencia, adaptabilidad y equilibrio; el rígido, dependencia, ineficiencia y desregulación. Y esa diferencia se manifiesta no solo en el cuerpo, sino en el modo en que vivimos y respondemos al entorno. La flexibilidad metabólica permite al cuerpo adaptarse a cada contexto sin fricción, mientras que la rigidez lo vuelve dependiente, ineficiente y vulnerable a los cambios.

Conclusión

Cultivar la flexibilidad metabólica no consiste en seguir una dieta concreta o un protocolo cerrado, sino en recuperar la capacidad natural del cuerpo para adaptarse (Smith et al., 2018; San-Millán & Brooks, 2018). Se trata de volver a entrenar la maquinaria metabólica que la vida moderna ha desentrenado: moverse más, dormir mejor, reducir el estrés y variar los estímulos alimentarios.

En definitiva, el metabolismo flexible no es solo una cuestión fisiológica, sino una filosofía de vida: la de un organismo que responde, no reacciona; que se adapta, no se resiste. Y en esa adaptabilidad se encuentra gran parte del secreto de la salud y la vitalidad sostenibles

Referencias Bibliográficas

- Smith, R. L., Soeters, M. R., Wüst, R. C., & Houtkooper, R. H. (2018). Metabolic flexibility as an adaptation to energy resources and requirements in health and disease. Endocrine reviews, 39(4), 489-517.

- Galgani, J. E., Moro, C., & Ravussin, E. (2008). Metabolic flexibility and insulin resistance. American journal of physiology-endocrinology and metabolism.

- Glaves, A., Diaz-Castro, F., Farias, J., Ramirez-Romero, R., Galgani, J. E., & Fernandez-Verdejo, R. (2021). Association between adipose tissue characteristics and metabolic flexibility in humans: a systematic review. Frontiers in Nutrition, 8, 744187.

- San-Millán, I., & Brooks, G. A. (2018). Assessment of metabolic flexibility by means of measuring blood lactate, fat, and carbohydrate oxidation responses to exercise in professional endurance athletes and less-fit individuals. Sports medicine, 48(2), 467-479.

- Sparks, L. M., Ukropcova, B., Smith, J., Pasarica, M., Hymel, D., Xie, H., … & Smith, S. R. (2009). Relation of adipose tissue to metabolic flexibility. Diabetes research and clinical practice, 83(1), 32-43.

- Tareen, S. H., Kutmon, M., Adriaens, M. E., Mariman, E. C., de Kok, T. M., Arts, I. C., & Evelo, C. T. (2018). Exploring the cellular network of metabolic flexibility in the adipose tissue. Genes & nutrition, 13(1), 17.

- Waldman, H. S., Bryant, A. R., Knight, S. N., Killen, L. G., Davis, B. A., Robinson, M. A., & O’Neal, E. K. (2023). Assessment of metabolic flexibility by substrate oxidation responses and blood lactate in women expressing varying levels of aerobic fitness and body fat. The Journal of Strength & Conditioning Research, 37(3), 581-588.

- Lovell, D. I., Stuelcken, M., & Eagles, A. (2025). Exercise testing for metabolic flexibility: time for protocol standardization. Sports Medicine-Open, 11(1), 31.

- Ebrahimi, M. (2025). Metabolic Flexibility Following High-Intensity Interval Exercise in Active Females: Effect of Feeding State. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 16(2), 347-367.

- Carstens, M. T., Goedecke, J. H., Dugas, L., Evans, J., Kroff, J., Levitt, N. S., & Lambert, E. V. (2013). Fasting substrate oxidation in relation to habitual dietary fat intake and insulin resistance in non-diabetic women: a case for metabolic flexibility?. Nutrition & metabolism, 10(1), 8.

- Actis Dato, V., Lange, S., & Cho, Y. (2024). Metabolic flexibility of the heart: the role of fatty acid metabolism in health, heart failure, and cardiometabolic diseases. International journal of molecular sciences, 25(2), 1211

Leave A Comment