Por José Manuel Sánchez, Técnico en Ganasalud

Introducción: un puente desde el primer artículo

En nuestra primera entrada, se hizo una reflexión global sobre el concepto dolor y vimos que el dolor no es un sensor de daño, sino un sistema de alarma creado por el cerebro. Esto abre una pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo puede doler intensamente si las pruebas no muestran nada? Hoy exploraremos este fenómeno fascinante y relevante: el dolor sin lesión.

El dolor como una hipótesis cerebral, no una foto fiel

El dolor no es una imagen exacta del estado anatómico de mis tejidos y mi estructura. Más bien, es una hipótesis del cerebro sobre si existe una amenaza, construida a partir de señales nociceptivas, experiencias previas, emociones y contexto (Tracey, 2008).

Como explica Irene Tracey:

“El dolor es una experiencia perceptiva generada por el cerebro, no un simple reflejo de lo que ocurre en los tejidos.”

Esto respalda la idea del por qué puede existir dolor sin lesión, o lesiones sin dolor.

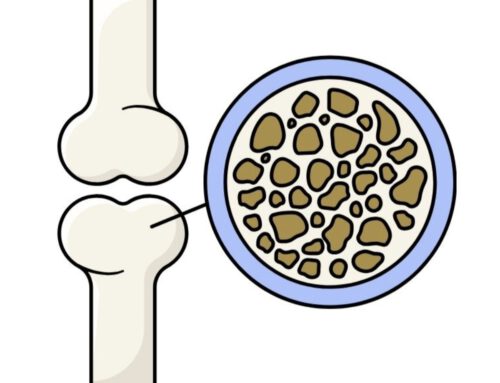

Lesión sin dolor

Estudios clásicos como Jensen et al. (1994) hallaron que más del 50% de personas sin dolor lumbar presentaban hernias o degeneración discal en resonancias, sin ninguna molestia asociada.

Además, Brinjikji et al. (2015) corroboraron que hallazgos degenerativos en la columna son extremadamente comunes en personas asintomáticas (personas sin dolor).

Pero hay un giro interesante: una investigación demostró que simplemente leer un informe de resonancia (“tienes degeneración discal”) puede aumentar el dolor percibido y empeorar el pronóstico clínico, comparado con un informe más neutral (Rajasekaran et al., 2021).

Mensaje clave: la forma en que interpretamos lo que “vemos” en una imagen puede generar dolor, incluso cuando antes no existía.

Dolor sin lesión

En el otro extremo, encontramos personas con dolor incapacitante, pero cuyas pruebas médicas no muestran nada relevante.

Estudios de neuroimagen (Apkarian et al., 2005) revelan que en el dolor crónico pueden producirse cambios en el sistema nervioso central, especialmente en áreas como la ínsula o la corteza cingulada. Es decir, el dolor persiste porque el cerebro sigue interpretando amenaza, aunque no haya daño en los tejidos. De hecho, diversos estudios han mostrado que incluso tras la curación completa de una lesión en los tejidos, el dolor puede mantenerse. Por ejemplo, trabajos como los de Flor et al. (1997) y Apkarian et al. (2009) evidencian que el sistema nervioso central puede seguir generando señales de dolor debido a procesos de sensibilización y a la interpretación de amenaza por parte del cerebro, más allá del daño físico real.

Mensaje clave: el dolor siempre es real, aunque las pruebas no lo expliquen.

Movimiento, percepción y dolor: evidencia desde Ganasalud

Un estudio reciente en nuestro centro encontró que la calidad del movimiento no se correlaciona necesariamente con el dolor percibido. Esto refuerza la idea de que el dolor no depende únicamente del cuerpo, sino de cómo el cerebro interpreta el movimiento y la amenaza asociada (Ganasalud, 2024).

Aquí tenéis la entrada de blog que hicieron los compañeros, muy interesante y fácil de leer: https://ganasalud.es/la-calidad-de-tus-movimientos-se-relaciona-con-el-dolor-percibido-estudio-en-ganasalud/

Factores que influyen en la experiencia de dolor

- Etiquetas médicas negativas: expresiones como “espalda destrozada” pueden predisponer al dolor.

- Expectativas y atención: saber que hay un “problema” puede amplificar el dolor.

- Experiencias previas: una lesión pasada puede dejar “huella” en la memoria del cerebro.

- Factores emocionales: estrés, ansiedad o falta de sueño sensibilizan el sistema nervioso (Turk & Monarch, 2002).

¿Qué podemos concluir?

-El dolor puede aparecer sin lesión visible y viceversa.

-Ver o interpretar una imagen puede provocar dolor.

-El dolor es real, aunque no tenga una causa estructural evidente.

-El abordaje terapéutico debe ir más allá del tejido: incluye educación, contexto y cerebro.

En el próximo artículo de la serie iremos un paso más allá:

El cerebro como órgano del dolor: no es la espalda, es el sistema nervioso.

Referencias

- Apkarian, A. V., Bushnell, M. C., Treede, R. D., & Zubieta, J. K. (2005). Human brain mechanisms of pain perception and regulation in health and disease. European Journal of Pain, 9(4), 463–484. https://doi.org/10.1016/j.ejpain.2004.11.001

- Apkarian, A. V., Hashmi, J. A., & Baliki, M. N. (2009). Pain and the brain: Specificity and plasticity of the brain in clinical chronic pain. Pain, 152(3), S49–S64. https://doi.org/10.1016/j.pain.2010.11.010

- Brinjikji, W., Luetmer, P. H., Comstock, B., et al. (2015). Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. American Journal of Neuroradiology, 36(4), 811–816. https://doi.org/10.3174/ajnr.A4173

- Flor, H., Braun, C., Elbert, T., & Birbaumer, N. (1997). Extensive reorganization of primary somatosensory cortex in chronic back pain patients. Neuroscience Letters, 224(1), 5–8. https://doi.org/10.1016/S0304-3940(97)13441-3

- Ganasalud. (2024). La calidad de tus movimientos se relaciona con el dolor percibido: Estudio en Ganasalud. Recuperado de https://ganasalud.es/la-calidad-de-tus-movimientos-se-relaciona-con-el-dolor-percibido-estudio-en-ganasalud/

- Jensen, M. C., Brant-Zawadzki, M. N., Obuchowski, N., et al. (1994). Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain. New England Journal of Medicine, 331(2), 69–73. https://doi.org/10.1056/NEJM199407143310201

- Rajasekaran, S., et al. (2021). The catastrophization effects of an MRI report on the patient and surgeon and the benefits of ‘clinical reporting’: results from an RCT and blinded trials. Spine Journal, Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.spinee.2021.07.012

- Tracey, I. (2008). Imaging pain. British Journal of Anaesthesia, 101(1), 32–39. https://doi.org/10.1093/bja/aen102

- Turk, D. C., & Monarch, E. S. (2002). Biopsychosocial perspective on chronic pain. In D. C. Turk & R. J. Gatchel (Eds.), Psychological approaches to pain management: A practitioner’s handbook (2nd ed., pp. 3–29). Guilford Press.

Muy interesante Jose,

No pensaba que la influencia del sistema nervioso afectará tanto a la percepción del dolor

Entiendo que podría ser mayor que el del propio daño físico

Muchas gracias

Gracias Jose

Muy claro y conciso, nunca es tarde para aprender

José, super interesante tu trabajo realizado, nos ha aportado cosas que no sabíamos. Muchas gracias.